Accidents de travail

L’objectif du zéro accident en entreprise est-il réaliste ?

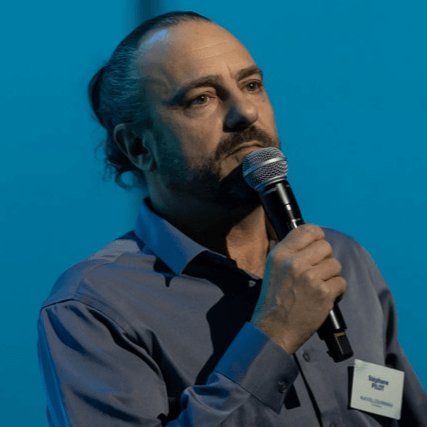

- Stéphane Pilot

- 8 octobre 2025

« Zéro accident ».

Deux mots qui sonnent comme une promesse… parfois comme une utopie.

Et pourtant, de plus en plus d’entreprises affichent fièrement cet objectif ambitieux : un environnement de travail sans aucun accident.

Mais est-ce vraiment possible ? Ou s’agit-il d’un idéal inatteignable, brandi comme un slogan de plus dans les politiques sécurité ? Dans un contexte où la prévention des risques professionnels est devenue un enjeu humain, économique et sociétal majeur, la question mérite qu’on s’y arrête.

👉🏼 Dans cet article, on décrypte le concept du zéro accident, les leviers concrets pour s’en approcher, les obstacles rencontrés, et surtout, les enseignements tirés des entreprises qui ont su transformer cette vision en réalité quotidienne.

Qu’est-ce que le “zéro accident” en entreprise ?

Une vision avant tout culturelle

Le concept de zéro accident ne se résume pas à une statistique à afficher sur un tableau d’usine. C’est avant tout une philosophie managériale : celle qui place la sécurité au cœur de chaque décision, de chaque geste, de chaque interaction sur le lieu de travail.

Historiquement, cette approche est née dans les grandes industries nordiques et anglo-saxonnes, avant de s’imposer progressivement comme une référence internationale en matière de prévention.

L’idée ? Si chaque accident peut être évité, alors viser “zéro” n’est plus un rêve, mais un objectif mobilisateur.

Concrètement, cela signifie de passer d’une logique de conformité (“on respecte la réglementation”) à une logique de culture partagée de la sécurité (“on agit tous pour ne pas se blesser”). Ainsi, l’objectif zéro accident n’est pas une contrainte descendante : c’est un état d’esprit collectif fondé sur la responsabilité et l’exemplarité.

Un indicateur de performance… mais aussi d’engagement

De nombreuses entreprises ont intégré le zéro accident à leur stratégie et politique HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) comme un indicateur de performance globale.

Car un environnement sans accident, c’est aussi un environnement où les employés :

- se sentent écoutés et respectés,

- évoluent dans des conditions stables,

- développent une confiance durable envers leur management.

Mais attention : viser zéro accident ne consiste pas à “chasser le chiffre”.

Ce qui compte, c’est le chemin parcouru : chaque amélioration de poste, chaque comportement sécurisé, chaque retour d’expérience contribue à rapprocher l’entreprise de cet objectif.

En ce sens, le zéro accident devient un symbole d’engagement collectif plus qu’un simple KPI.

Il incarne une conviction : aucun accident n’est inévitable, à condition d’agir en amont et d’impliquer tout le monde.

Il est temps d'agir.

Ne laissez pas la prévention attendre un accident pour devenir une priorité. Faites le premier pas dès aujourd’hui.

Pourquoi viser le zéro accident ?

Les bénéfices humains et économiques

On pourrait croire que viser le zéro accident, c’est avant tout une question d’image. En réalité, c’est une démarche profondément stratégique et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Chaque accident du travail entraîne des coûts directs et indirects : arrêts maladies, indemnisations, perte de productivité, désorganisation des équipes… Sans parler de l’impact moral sur les collaborateurs. Prévenir, c’est donc aussi investir intelligemment.

Les entreprises qui s’engagent dans une politique sécurité ambitieuse observent souvent :

Car un salarié qui se sent en sécurité, c’est un salarié plus motivé, plus concentré, plus impliqué.

“La sécurité n’est pas une dépense, c’est un investissement dans l’humain.”

Un moteur d’innovation managériale

Le zéro accident ne se limite pas à la technique ou aux procédures. C’est un levier d’innovation managériale.

Lorsqu’une entreprise décide de tendre vers cet objectif, elle repense la manière dont elle communique, forme et fait participer ses collaborateurs. La prévention devient un projet collectif, pas une contrainte administrative.

Cela pousse les managers à :

Résultat : les salariés deviennent acteurs de leur propre sécurité, et l’entreprise développe une culture de la prévention vivante et durable.

Les clés pour tendre vers le zéro accident

1. Une culture sécurité forte et incarnée

La première clé, c’est la culture sécurité.

Pas celle qu’on affiche dans le hall d’entrée ou dans le règlement intérieur, mais celle qu’on vit au quotidien.

Tout commence par un engagement visible de la direction. Quand les dirigeants incarnent les bonnes pratiques, les employés suivent.

C’est ce qu’on appelle le leadership sécurité : montrer l’exemple avant de donner des ordres.

Concrètement, cela passe par :

- des rituels de prévention (briefings, “quarts d’heure sécurité”, retours d’expérience),

- des campagnes internes régulières,

- des initiatives participatives qui donnent la parole aux travailleurs.

Plus la communication est claire, régulière et authentique, plus la sécurité devient une valeur partagée plutôt qu’une contrainte.

2. L’analyse et la prévention des risques

Impossible d’éviter les accidents si l’on ne comprend pas leurs causes. L’analyse des risques doit être globale, structurée et continue.

Cela implique :

- d’identifier les dangers sur chaque poste,

- de hiérarchiser les priorités,

- de mettre en place des plans d’actions concrets suivis dans le temps.

Les outils digitaux jouent ici un rôle clé : tableaux de bord, audits en ligne, suivi des indicateurs HSE… autant de leviers qui permettent de piloter la sécurité comme un projet à part entière.

Mais au-delà de la technique, il s’agit surtout d’anticiper les comportements à risque avant qu’ils ne se traduisent par un accident.

Autrement dit : ne pas attendre le drame pour agir.

3. L’humain au cœur de la démarche

Aucune politique sécurité ne fonctionne sans adhésion humaine.

La formation des travailleurs permet d’ancrer les bonnes pratiques, la sensibilisation donne du sens, et l’écoute… crée la confiance.

Car derrière chaque accident, il y a souvent une incompréhension, une habitude ou un oubli.

👉🏼 C’est pourquoi, chez TH Evolution, nous intervenons directement auprès de vos équipes pour les sensibiliser au post-accident.

Cette conférence, présentée par Stéphane Pilot, permet de transformer le témoignage réel de David Dalmasso en opportunité d’apprentissage collectif. Sans faire culpabiliser, mais pour progresser ensemble.

Les limites et défis du zéro accident

Le risque de la “pression du chiffre”

Affirmer “zéro accident” sur une affiche ou dans un rapport annuel, c’est valorisant.

Mais derrière ce slogan, certaines entreprises tombent dans un piège bien connu : celui du chiffre à atteindre coûte que coûte.

Les conséquences ?

Le vrai danger, c’est de faire taire les signaux faibles.

Or, ce sont justement ces signaux (presque-accidents, comportements à risques, anomalies mineures) qui permettent d’éviter les drames.

Le zéro accident ne doit donc jamais devenir un objectif punitif.

Il doit rester un repère collectif, un cap qui guide l’action sans écraser la parole.

L’équilibre entre ambition et réalisme

Viser le zéro accident, ce n’est pas nier la réalité : le risque zéro n’existe pas. L’enjeu, c’est de trouver le bon équilibre entre ambition et réalisme.

Certains employeurs en font un levier de mobilisation : “Nous visons zéro, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que chaque blessure est une de trop”. C’est cette posture qui fait toute la différence.

Ce n’est donc pas une question de chiffres, mais de progression continue.

Chaque jour sans accident est une victoire collective, et chaque incident est une occasion d’apprendre.

En fin de compte, la réussite ne se mesure pas uniquement au nombre d’accidents évités, mais à la maturité de la culture santé sécurité : la capacité de l’entreprise à réagir, comprendre et s’améliorer, ensemble.

Des entreprises qui s’en rapprochent : EDF

Le groupe EDF a lui aussi placé la sécurité au cœur de sa culture interne, en particulier sur les chantiers nucléaires et hydrauliques.

L’objectif zéro accident est affiché depuis plusieurs années, mais ce qui fait la différence, c’est la méthode :

- des rituels sécurité quotidiens sur le terrain,

- des formations régulières adaptées aux métiers de tous secteurs,

- une communication interne forte, centrée sur les retours d’expérience et le partage d’incidents évités.

Les résultats parlent d’eux-mêmes :

👉🏼 Une réduction de plus de 40 % des accidents avec arrêt en dix ans, selon les bilans internes.

Plus qu’un chiffre, EDF a su instaurer un état d’esprit collectif où chaque collaborateur se sent responsable, non seulement de sa propre sécurité, mais aussi de celle des autres.

Faut-il viser le zéro accident ? La réponse nuancée

Le zéro accident est-il un objectif réaliste ? Oui… et non.

Oui, parce qu’il donne un cap clair, fédérateur, mobilisateur.

Non, parce que le risque zéro n’existe pas, ni dans la vie, ni dans l’entreprise.

Mais c’est justement dans cette balance entre ambition et lucidité que réside toute la valeur du concept.

Viser le zéro accident, c’est accepter qu’on ne l’atteindra peut-être jamais totalement, tout en refusant la fatalité. C’est passer d’une logique de “réaction” à une logique de prévention proactive, où chaque incident devient une opportunité d’apprendre.

L’entreprise qui réussit n’est pas celle qui affiche fièrement “0 accident depuis 500 jours”, mais celle qui, après chaque événement, se demande :

“Qu’avons-nous compris ? Qu’allons-nous améliorer ensemble ?”

C’est cette mentalité de progrès continu qui fait toute la différence. Elle transforme le zéro accident en objectif vivant, évolutif, humain.

Car au fond, le vrai but n’est pas de ne jamais tomber… Mais de savoir se relever plus fort, plus conscient, et plus solidaire à chaque fois.

Conférencier en entreprise en prévention sécurité et sensibilisation au post-accident. Co-fondateur de PH Evolution aux côtés de David DALMASSO. Auteur du livre "Le Guide Pratique du lâcher-prise" et coach professionnel.

Catégories de blog

Dernières publications

Suivez-nous sur LinkedIn